Décryptage d’idées reçues sur le dérèglement climatique et la transition écologique

Le dérèglement climatique est souvent entouré d’idées reçues qui freinent l’action. Cet article démonte les mythes les plus répandus pour rétablir les faits et encourager une transition écologique éclairée.

Dans un contexte de dérèglements environnementaux globaux, la prise de conscience écologique est impérative pour orienter nos actions individuelles et collectives vers un avenir viable pour l’ensemble du vivant. Cependant, le paysage de la compréhension et de la sensibilisation aux causes, conséquences et solutions au dérèglement climatique est bien souvent parsemé d’idées reçues, qui en apparence anodines, contribuent finalement à décrédibiliser des discours bien fondés scientifiquement. D’une part, il est crucial de combattre le scepticisme climatique, régulièrement alimenté par des idées préconçues qui contribuent à largement désinformer la population, afin d’établir un véritable consensus sur la réalité du dérèglement climatique. D’autre part, il faut démanteler tous les préjugés qui ont pour conséquence de retarder l’action, notamment ceux qui attribuent la responsabilité des émissions à autrui ou préconisent des solutions encore bien trop superficielles, dépourvues de véritables transformations. Cet article présentera les idées reçues les plus courantes, puis fournira des éléments de réponse permettant de les déconstruire.

« Des pays comme la Chine polluent plus que nous, pourquoi serait-ce à nous de faire des efforts ? »

On entend souvent dire que la France ne représente qu’une très faible part des émissions à l’échelle mondiale et que ce sont à d’autres pays qui émettent davantage de gaz à effet de serre, comme la Chine, de commencer à fournir des efforts. Aujourd’hui, ce type d’argument a le vent en poupe et est utilisé pour se dédouaner des efforts d’atténuation des gaz à effet de serre nécessaires au respect des engagements pris lors de la COP 21. Forcément, il est plus aisé de pointer les autres du doigt que de se remettre en question ; cependant, il est primordial de remettre les ordres de grandeurs dans leur contexte.

Certes, la Chine est le plus gros émetteur de GES à l’échelle mondiale, avec 15 685 MtCO₂e générées en 2022 , contre « seulement » 403,8 MtCO₂e pour la France . Toutefois, il faut être vigilant avec cette comparaison et prendre plusieurs éléments en compte :

- Emissions par habitant : comparer les émissions totales n’est pas toujours représentatif. Si l’on se concentre sur les émissions par habitant, la France a une empreinte carbone plus élevée que la Chine ou l’Inde. Les pays avec une population plus importante peuvent avoir des émissions totales élevées, mais par habitant, les chiffres peuvent être beaucoup plus faibles.

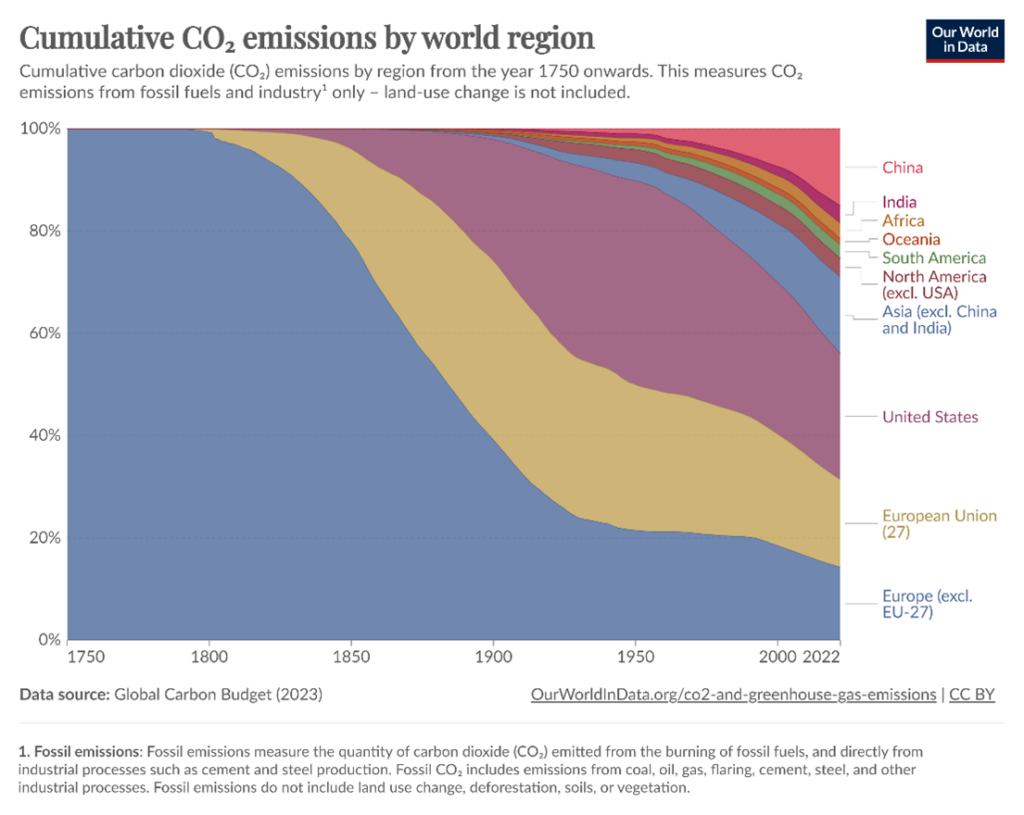

- Historique des émissions et justice climatique : par ailleurs, il est important de considérer l’accumulation historique des émissions. Les pays industrialisés comme la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Etats-Unis ont contribué de manière significative aux émissions mondiales depuis la première Révolution Industrielle. La Chine et l’Inde, bien que contribuant aujourd’hui de manière importante aux émissions de GES, ont une part de responsabilité moindre dans l’accumulation historique. « La justice climatique, c’est prendre en compte à la fois ce passé industriel basé sur les énergies fossiles et la richesse actuelle du monde très inégale entre pays développés et pauvres pour calculer la part de chacun dans l’effort commun », résume Aurore Mathieu, responsable des politiques internationales au Réseau Action Climat France (RAC).

- Développement économique : des pays comme la Chine et l’Inde connaissent un développement économique rapide qui contribue à augmenter le niveau de vie de leurs citoyens. Ce développement peut être énergivore et très émissif, mais il est essentiel de garder à l’esprit que cela a aussi été le cas pour les pays occidentaux par le passé.

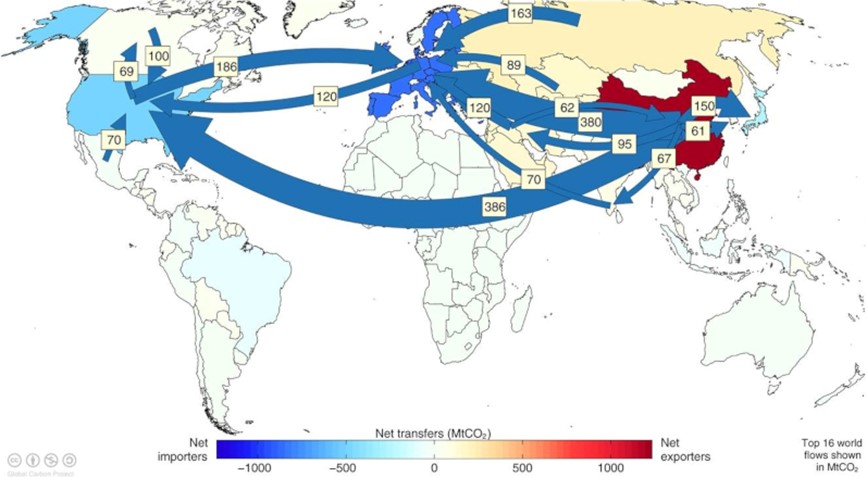

- Emissions exportées : une part des émissions de la Chine est liée à la production de biens de consommation, puisqu’elle fabrique une grande partie des produits qui sont exportés et consommés dans d’autres régions du monde, et notamment dans l’Union Européenne. Or, ces émissions sont bien souvent comptabilisées sur le territoire chinois. Il est donc primordial de comprendre la distinction entre empreinte carbone (« somme des émissions produites sur le territoire et des émissions liées aux produits importés et consommés, moins les émissions liées aux produits exportés ») et inventaire national (comptabilisation des émissions issues d’un territoire délimité). Réfléchir par empreinte carbone permet de calculer de manière plus précise, en prenant en compte les émissions « nettes importées » de pays comme la France, qui importe plus de biens carbonés qu’elle n’en exporte (voir la carte ci-dessous). Si l’on choisit ce mode de calcul pour notre pays, cela équivalait, en 2016, de passer d’un niveau d’émissions de 438 MtCO₂e à 666 MtCO₂e, ce qui n’est pas négligeable.

- Responsabilité collective : quand bien même d’autres pays comme les Etats-Unis, le Canada, le Qatar ou les Emirats Arabes Unis ont une empreinte carbone par habitant démesurée, il ne faut pas oublier que la crise climatique est un problème mondial qui nécessite une réponse collective. Il est contreproductif de pointer du doigt un pays spécifique, car tout pays a une part de responsabilité. Les accords internationaux comme l’Accord de Paris visent à encourager tous les pays, quel que soit leur niveau actuel d’émissions, à prendre des mesures pour réduire leurs impacts sur le climat. Dans une situation aussi urgente que celle-ci, il n’est plus concevable d’attendre que les autres changent drastiquement avant de changer à notre tour, d’autant plus que les émissions de gaz à effet de serre n’ont pas de frontières.

- La nécessité d’agir et justice climatique : agir est nécessaire, car le dérèglement climatique n’épargnera aucun pays et notamment pas la France, qui est déjà particulièrement exposée aux risques climatiques selon le Haut Conseil pour le Climat (rapport de 2023). Ce type d’affirmation déplace donc le problème sans y répondre.

« Les changements climatiques font partie d’un cycle naturel » ; « les humains ne sont pas les seuls responsables »

Cet argument selon lequel le climat s’est toujours réchauffé, car évoluant par cycles, suggère que de tels changements sont normaux et remet même en question le fondement d’années de recherches scientifiques sur le sujet. Voici quelques arguments permettant de contredire cette idée reçue.

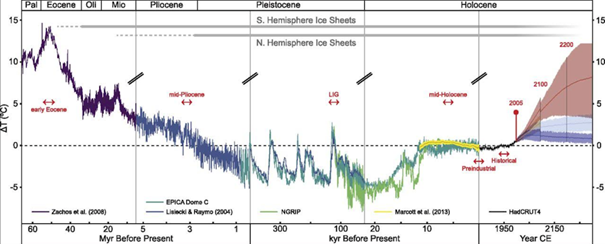

- Accélération des changements : les données scientifiques fournies par la paléoclimatologie (la science qui étudie les climats passés et leurs variations) montrent que l’ampleur du réchauffement du climat de notre planète est inédite : les changements climatiques actuels se produisent à un rythme beaucoup plus rapide – à peine quelques centaines d’années – que les variations naturelles observées dans le passé. Les activités humaines, provoquant un accroissement des gaz à effet de serre, ont amplifié le processus et ne peuvent pas être ignorées dans l’évaluation des dérèglements climatiques.

- Concentration de CO₂ sans précédent : les niveaux actuels de CO₂ dans l’atmosphère sont plus élevés que ce qu’ils ont été au cours des derniers millions d’années. Avant l’ère industrielle, le cycle du carbone était plutôt équilibré : la quantité de carbone émise se rapprochait de celle qui était recapturée naturellement, par les végétaux par exemple. Celle présente dans l’atmosphère était donc relativement stable (autour de 2240 milliards de tonnes de CO2). Lorsque l’humanité a commencé à exploiter des gisements de combustibles fossiles pour en faire du pétrole, du charbon ou du gaz naturel, nous nous sommes mis à émettre des quantités bien plus importantes de gaz à effet de serre.

Les travaux scientifiques s’accordent ainsi à dire que ces concentrations résultent des activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles et ne peuvent pas être expliquées simplement par des cycles naturels.

- Variations de température non conformes aux cycles naturels : par ailleurs, les modèles climatiques indiquent que les changements observés dans la température ne correspondent pas aux variations normalement attendues dans le cadre d’un cycle naturel.

Une très grande majorité des scientifiques du climat s’accorde sur le fait que les activités humaines jouent un rôle essentiel dans le réchauffement climatique actuel. Les rapports du GIEC et d’autres organisations scientifiques font état de cette compréhension partagée. Prétendre que les dérèglements climatiques actuels sont simplement la conséquence de cycles naturels, ce serait ne pas tenir compte d’un grand nombre de preuves scientifiques accumulées et reconnues.

« Une augmentation de 2°C, ce n’est pas grand-chose »

Cette idée reçue que l’on entend encore trop régulièrement résulte d’une confusion entre climat et météo. Pour rappel, le climat correspond aux conditions météorologiques moyennes sur une période prolongée dans une région donnée : c’est l’étude des statistiques de variables atmosphériques sur une période longue (30 ans par convention), tandis que la météo se réfère aux conditions à court terme. C’est l’étude des phénomènes atmosphériques pour prévoir le temps : c’est donc le temps qu’il fait à un moment et un endroit donné, susceptible de changer d’une heure ou d’un jour à l’autre.

- A titre de comparaison, la météo peut être assimilée à notre humeur à un instant T, tandis que le climat correspondrait à notre caractère global.

Ainsi, constater une baisse de 5°C n’a rien d’alarmant ; en revanche, une baisse de 5°C du climat conduirait à un monde radicalement différent. La dernière fois que la température moyenne du globe était 5°C plus basse qu’aujourd’hui, il y a environ 20 000 ans, nous étions en pleine ère glaciaire !

De la même manière, un réchauffement de 2°C peut sembler minime en termes de météo quotidienne, mais il a des implications énormes sur le climat à long terme, et suffit à bouleverser notre système climatique. Aujourd’hui, la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de 1,1°C par rapport à la fin du XIXe siècle. Cette augmentation a déjà des effets observables dans le monde entier et la menace ne cessera de s’accroître. Chaque dixième de degré supplémentaire aura des impacts sévères sur les écosystèmes, la montée du niveau de la mer, les événements météorologiques extrêmes, les systèmes socio-économiques… Il est crucial de reconnaître la gravité de cette augmentation et de prendre des mesures immédiates pour atténuer les changements climatiques.

« La mise en place de technologies performantes résoudra le problème du changement climatique »

Une autre idée reçue s’est développée depuis quelques années : le développement de technologies comme le captage du CO₂ ou les avions bas-carbone permettra de régler le problème des émissions de gaz à effet de serre. Mais cela reste un pari très risqué qui justifie l’inaction climatique. Voyons pourquoi.

- Absence de technologies matures : à l’heure actuelle, la plupart des technologies censées lutter contre le changement climatique sont encore au stade de développement ou de pilote. Le potentiel de ces technologies n’est pas toujours vérifié et beaucoup d’entre elles nécessitent d’être encore améliorées avant de pouvoir être largement déployées. Les coûts élevés liés à la recherche, au développement et à la mise en œuvre de ces technologies représentent un défi financier majeur.

- Risque d’un « effet rebond » : quand bien même ces technologies étaient matures dans le secteur de l’aviation par exemple, la réduction des émissions de GES permise par les gains technologiques serait contrebalancée par une hausse du trafic aérien, induisant davantage d’émissions. Cette idée a été développée par le chercheur spécialiste de la décarbonation des transports Aurélien Bigo dans son livre Voitures, fake or not ? dans lequel il affirme : « En 2018, un kilomètre en avion pour un passager demandait environ cinq fois moins d’énergie qu’en 1973. Pourtant, au niveau mondial, les émissions ont été multipliées par 2,8 sur cette même période. La raison ? Le trafic aérien a été multiplié par 13 en 45 ans ». Ce schéma devrait se répéter dans les années à venir, d’autant que les gains technologiques tendent de plus en plus à plafonner, selon Julien Joly, expert aéronautique au sein du cabinet Wavestone.

- La sobriété comme solution incontournable : finalement, face à l’urgence climatique actuelle, la sobriété est une approche incontournable. Se concentrer uniquement sur le développement de technologies peut détourner l’attention et laisser croire qu’il ne faudra pas de changements de comportement fondamentaux concernant la baisse des usages pour réduire la consommation d’énergie et les émissions. Pourtant, tel est le cas et cela représente un véritable défi. La sobriété nécessite des choix conscients et implique un profond changement de nos modes de consommation, de vie et de pensée si l’on veut se placer à la hauteur de nos engagements.

- Pari à long terme versus urgence climatique : le développement de nouvelles technologies bas-carbone ou de captation est un processus qui prend du temps. Cela implique des années de recherche, d’essais et d’ajustements avant que ces technologies ne soient matures et efficaces à grande échelle. Or, l’urgence climatique actuelle nécessite des actions immédiates pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Mettre l’accent uniquement sur les solutions technologiques risque de retarder l’atteinte des objectifs climatiques et d’aggraver les impacts du dérèglement climatique déjà palpables.

Ainsi, au regard de l’urgence climatique actuelle, la mise en place de technologies performantes ne peut pas être considérée comme la seule solution au changement climatique en raison de l’immaturité de nombreuses technologies et du temps nécessaire pour leur développement. Seules des actions ambitieuses de réduction immédiate des émissions, impliquant plus de sobriété dans notre consommation et nos usages, nous permettront d’atteindre nos engagements climatiques de manière efficace. Par ailleurs, être neutre en carbone ne signifie pas être soutenable : le climat n’est pas le seul enjeu écologique auquel nous sommes aujourd’hui confrontés.

« Les actions individuelles n’ont aucun poids face aux bouleversements écologiques »

Cette idée, comme la précédente, fait partie de celles qui justifient l’inaction et retardent l’action climatique. Evidemment, une action isolée ne peut répondre à tous les enjeux écologiques, cependant, elle doit être envisagée comme un levier pouvant mener à une mise en action collective :

- Effet cumulatif des actions individuelles : bien que chaque action individuelle puisse sembler minime, l’effet cumulatif de millions, voire de milliards de personnes changeant leurs comportements peut être significatif. Un changement dans les pratiques quotidiennes individuelles comme la réduction de la consommation de viande, d’énergie ; l’utilisation de solutions de transports moins carbonées (vélo, train, covoiturage…) ; la consommation de seconde main, locale/de saison… peut contribuer collectivement à une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre.

- Influence sur les politiques et les entreprises : les actions individuelles envoient des signaux forts de changement aux gouvernements et aux entreprises. Les choix et revendications des individus ont le pouvoir d’influencer les investissements de la puissance publique en faveur de mesures écologiques ambitieuses et d’encourager les entreprises à changer leurs pratiques.

- Éducation et sensibilisation : les actions individuelles contribuent à l’éducation et à la sensibilisation aux enjeux environnementaux et aux solutions pouvant être adoptées. En adoptant des comportements vertueux, les individus peuvent devenir à leur échelle des exemples vivants pour leur entourage, créant ainsi un effet d’entraînement.

- Pression démocratique : les actions individuelles renforcent la pression démocratique en faveur de politiques écologiques fortes. En changeant durablement leurs comportements, les individus sont plus susceptibles de soutenir et de voter en faveur de mesures politiques visant à lutter contre le dérèglement climatique.

Cependant, il faut garder à l’esprit qu’il ne faut pas suresponsabiliser les individus car ils disposent d’une marge de manœuvre limitée, en raison de l’échelle significative des émissions provenant des secteurs industriels, des obstacles d’accessibilité aux alternatives plus vertueuses, de la dépendance aux infrastructures et énergies, du besoin de politiques publiques incitatives, de l’impact du comportement collectif, des externalités négatives potentielles, du défi que représente la coordination internationale… Certes, les citoyens doivent agir et changer leurs comportements, mais cette transition doit s’accompagner d’une remise en cause du système et de ses composantes. Pour ce faire, l’Etat doit véritablement s’engager dans une trajectoire de transformations plus profonde et doit jouer « son rôle de régulateur, d’investisseur […] à tous les niveaux » . Les entreprises doivent, quant à elles, « décarboner leurs chaînes de valeur ». Les actions doivent impérativement être systémiques, les politiques environnementales, solides et la collaboration, internationale, si nos sociétés veulent obtenir des changements significatifs face au dérèglement climatique.

« Pour absorber le CO₂, il suffit de planter des arbres »

Planter des arbres qui absorberaient le CO₂ que nous émettons est la solution souvent envisagée lorsqu’il s’agit de réduire notre impact sur le climat. Pourtant, cette solution a son lot de limites. Voici les principaux arguments :

- Espace limité : A l’échelle de la Manche, il faudrait reboiser une surface équivalente à trois fois la ville de Paris si l’on voulait compenser les émissions du Département. De la même manière à l’échelle de la planète, même si la plantation d’arbres est une solution bénéfique, il faudrait en planter des milliards pour compenser l’entièreté du surplus d’émissions de CO₂, ce qui reviendrait à environ 1 milliard d’hectares de forêts à planter . Or, ce n’est pas réaliste étant donné que sur la planète, une grande partie des surfaces sont déjà utilisées par l’agriculture, les infrastructures humaines, et d’autres sont constituées de biomes où les arbres poussent très peu ou dans de mauvaises conditions. C’est notamment le cas des montagnes, des savanes, des toundras, des zones désertiques, des littoraux… D’autres espaces sont également couverts de prairies qui séquestrent déjà du carbone, il serait donc contreproductif de les détruire. Par conséquent, il est difficile d’envisager qu’on puisse planter un nombre d’arbres permettant de compenser suffisamment nos émissions globales.

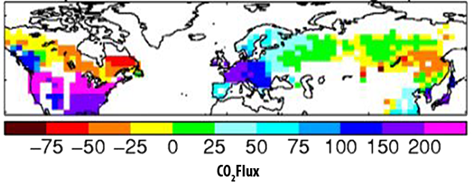

- Divergences temporelles : les échelles de temps divergentes entre la croissance des arbres et les émissions rapides de gaz à effet de serre posent problème. En, effet, alors que les arbres mettent des années, voire des décennies pour arriver à maturité et donc stocker de grandes quantités de CO₂, les émissions générées par les transports, l’industrie, l’agriculture etc. sont instantanées, créant un décalage temporel pendant lequel le climat peut continuer de se réchauffer et de se dérégler. Or, l’humanité a besoin d’une réduction immédiate des émissions de CO₂. Par ailleurs, personne ne peut garantir que les arbres plantés aujourd’hui absorberont la quantité promise de CO2 sur 25 ans, d’autant plus que le dérèglement climatique rend les forêts plus sensibles aux incendies, même dans des endroits où cela semblait impossible il y a 20 ans d’ici. Plusieurs études scientifiques, dont une publiée le 17 juillet 2024 , a montré que la capacité des puits de carbone (dont font partie les sols et forêts) à absorber le CO₂ diminue, notamment à cause des feux de forêts au Canada et en Sibérie.

- Conditions variables : par ailleurs, la capacité d’absorption du CO₂ par les arbres dépend de divers facteurs, tels que l’âge de l’arbre, l’espèce et les caractéristiques de l’écosystème dans lequel il pousse. Les conditions environnementales, y compris le climat, le sol et la disponibilité en eau, influent également sur l’efficacité de la séquestration du carbone. Il faut donc prendre en compte toutes ces conditions lors de la réalisation de projets de reforestation, pour que celle-ci soit véritablement utile.

- Prise en compte de l’albédo : l’effet albédo, qui mesure la capacité de la surface de la Terre à réfléchir la lumière solaire, peut entraîner des conséquences inattendues. Par exemple, la plantation massive d’arbres dans certaines régions peut modifier les propriétés réfléchissantes de la surface terrestre

- La compensation, une excuse pour émettre davantage de CO₂ : enfin, la possibilité de reforestation ne doit pas servir d’excuse pratique aux acteurs publics et privés pour ne pas agir dans la réduction de leurs émissions à la source et continuer à émettre autant de CO₂ (voire plus !) sans véritable remise en question, à l’instar de ce que font certaines compagnies aériennes qui, depuis quelques années, proposent à leurs passager de compenser leurs émissions de CO₂ de leurs vols en replantant des arbres, sans pour autant diminuer la fréquence de leur trafic. Or, cette solution n’en est pas une car elle contribue à justifier un mode de vie émissif et permet à l’industrie d’éviter sa responsabilité dans la hausse des émissions mondiales de CO₂.

Ainsi, la plantation d’arbres pour accroître le captage de CO₂ peut être envisagée mais ne doit pas se faire au détriment de l’atténuation des émissions par la priorisation des politiques de sobriété. Elle doit être réfléchie et effectuée dans des conditions adéquates.

FOCUS : les puits de carbone, qu’est-ce que c’est ?

Un puits de carbone est un réservoir naturel ou artificiel qui absorbe et stocke le CO₂ et autres gaz à effet de serre de l’atmosphère. Leur rôle est essentiel car il permet de réguler les concentrations de CO₂ dans l’atmosphère et donc contribuer à freiner le dérèglement climatique. Il existe différents types de puits de carbone :

- Les puits biologiques, composés des différents écosystèmes terrestres et aquatiques comme les océans, les forêts et végétaux, les sols, les prairies, les tourbières, etc. qui ont la capacité de capter et de retenir le CO₂ à travers des procédés naturels : photosynthèse, procédés chimiques de dissolution du carbone dans l’eau.

- Les puits géologiques : ils correspondent aux formations géologiques (aquifères salins profonds, veines de charbons inexploitées, réservoirs pétroliers et gaziers épuisés), pouvant être utilisés pour le stockage du CO₂ capturé

- Les puits technologiques : ce sont des installations créées par l’homme et destinées à séquestrer du carbone par des procédés physicochimiques ou biotechnologiques (utilisation d’algues, de bactéries ou d’électro catalyseurs)

- Les puits de carbone ont un rôle crucial dans le cycle du carbone, qui correspond aux processus d’échanges et de transformation entre le CO₂ atmosphérique, la biomasse et les matières non organiques.

« La sobriété reviendrait à vivre comme au Moyen-Age »

La sobriété écologique est souvent critiquée et parfois perçue comme un retour dans le passé. Pourtant, elle repose sur un ensemble d’innovations et d’améliorations du bien-être de l’être humain qui relève d’un processus de progrès et ne constitue certainement pas un retour en arrière.

- Innovation et progrès : adopter des modes de vie sobres en carbone ne signifie pas renoncer au progrès ou à l’innovation. Bien au contraire, cela stimule la recherche de solutions novatrices et originales pour relever les défis environnementaux et écologiques tout en maintenant un niveau de confort et de qualité de vie acceptable pour tous (voir le modèle des limites planétaires). Des modèles économiques circulaires et des pratiques vertueuses peuvent conduire à des formes de prospérité différentes mais tout aussi enrichissantes.

- Qualité de vie améliorée : la sobriété écologique, lorsqu’elle n’est pas subie, peut également être considérée comme une opportunité d’améliorer la qualité de vie : respirer un air non-pollué, boire de l’eau qui n’est pas contaminée, ne pas subir les canicules, manger des aliments sains, non transformés et non traités avec des pesticides… Il s’agit également d’une évolution vers des valeurs de la simplicité, la solidarité, la soutenabilité et la communauté, qui peuvent favoriser le bien-être individuel et collectif. Ce n’est pas un retour au Moyen Âge, mais plutôt l’adoption de modes de vie différents de nos standards actuels de consommation effrénée et d’enrichissement sans fin.

- Économie circulaire : la transition vers la sobriété écologique et énergétique peut stimuler la création d’emplois dans d’autres secteurs plus vertueux. Cela favorise une économie circulaire et renforce la résilience économique tout en préservant les ressources naturelles.

Pour aller plus loin

- Pdf réseau action climat idées reçues sur la transition écologique :

- Réponses aux climatosceptiques – Réseau Action Climat (reseauactionclimat.org)

- Ne suffit-il pas de planter des arbres pour compenser les émissions ? – Jean-Marc Jancovici

- Planter des arbres n’est pas la solution à la crise climatique (youmatter.world)

Sources de l’article

- La Chine et l’Inde, gros pollueurs, et les arguments pratiques pour se défausser des Français (radiofrance.fr)

- VRAI OU FAKE. « La France représente 1% des émissions de CO2 » : on vous explique les limites de l’argument d’Eric Zemmour sur le dérèglement climatique (francetvinfo.fr)

- Le changement climatique est-il naturel ? | Team for the Planet (team-planet.com)

- 6e rapport du Giec : une intensification « sans précédent » du changement climatique – Réseau Action Climat (reseauactionclimat.org)

- Transition écologique, les 10 idées reçues – HEC Stories

- Ces 7 fausses idées qui nuisent à la prise de conscience écologique (radiofrance.fr)

- Cinq idées fausses sur les changements climatiques – démystifiées (theconversation.com)

- 10 idées reçues totalement fausses sur l’écologie et l’environnement (youmatter.world)

- 10 idées reçues sur le climat… et comment y répondre ! | écoconso (ecoconso.be)

- Planter des arbres n’est pas la solution à la crise climatique (youmatter.world)