La maladaptation

Alors que l’adaptation est essentielle pour faire face aux impacts du changement climatique, elle peut parfois produire des effets indésirables et accroître la vulnérabilité des territoires et des populations. Ce phénomène, appelé maladaptation, reste encore méconnu, malgré ses enjeux cruciaux. Quelles sont les causes et les manifestations de la maladaptation ? Comment identifier et éviter ces écueils pour assurer une résilience efficace ? Décryptage.

Dans son rapport annuel de 2023, le Haut Conseil pour le Climat affirmait : « L’adaptation réduit les risques liés aux impacts du changement climatique et a vocation à s’inscrire dans une logique de prévention des risques de catastrophes, de gestion des crises et des situations d’urgence, et de résilience. Il est impératif d’associer la hausse forte et immédiate de l’ambition climatique en termes d’atténuation et les actions d’adaptation. »

Nécessaire, l’adaptation s’inscrit en France dans une politique climatique globale aux côtés des mesures d’atténuation (renvoi vers la page dédiée aux mesures d’atténuation et d’adaptation). Cependant, les actions d’adaptation mises en place pour faire face aux dérèglements climatiques ne permettent pas toujours de réduire les vulnérabilités et ont parfois des effets pervers qui n’ont pas été bien anticipés. C’est ce que l’on appelle la « maladaptation ». Concept encore très méconnu, la maladaptation présente pourtant des enjeux capitaux à mesure que les risques liés au dérèglement climatique s’accroissent.

Ainsi, quels sont les critères permettant de qualifier une mesure comme « maladaptée » ? Comment faire pour éviter cet écueil et comment mieux anticiper le risque de maladaptation ?

Décryptage : la maladaptation, qu’est-ce que c’est ?

Comment définit-on la maladaptation ?

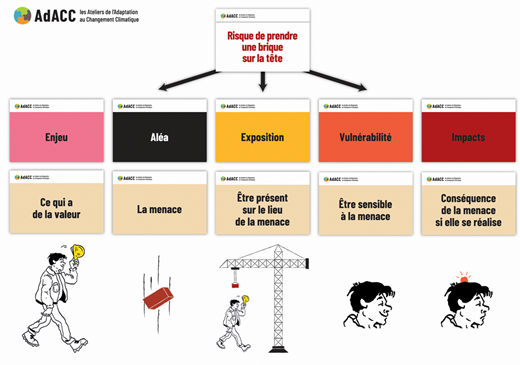

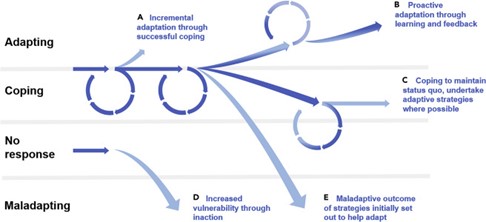

La maladaptation au dérèglement climatique se réfère à des actions, des politiques ou des mesures qui, bien que conçues pour faire face et s’adapter aux impacts du dérèglement climatique, peuvent entraîner des conséquences négatives inattendues, aggraver les problèmes existants ou compromettre la résilience d’une population ou d’un territoire à long terme. Cela peut se produire lorsque les solutions proposées ne tiennent pas compte de manière adéquate de la complexité des systèmes écologiques, sociaux et économiques. En 2022, le GIEC a plus précisément défini la maladaptation comme la mise en place d’« actions susceptibles d’accroître des effets négatifs liés au climat, notamment via une augmentation des émissions de GES, une augmentation ou un transfert de vulnérabilité, l’aggravation d’injustices ou encore la diminution de bien-être, maintenant ou à l’avenir. » (GIEC, AR6, WGII, Glossaire).

Dans bien des définitions, c’est précisément cette notion de vulnérabilité qui est mise en perspective pour définir la maladaptation :

« On utilise […] le concept de maladaptation pour désigner un changement opéré dans les systèmes naturels ou humains qui font face au changement climatique et qui conduit (de manière non intentionnelle) à augmenter la vulnérabilité au lieu de la réduire. » (Vincent, 2023)

« La maladaptation désigne un processus d’adaptation qui résulte directement en un accroissement de la vulnérabilité à la variabilité et au changement climatiques et/ou en une altération des capacités et des opportunités actuelles et futures d’adaptation. » (Magnan, 2013)

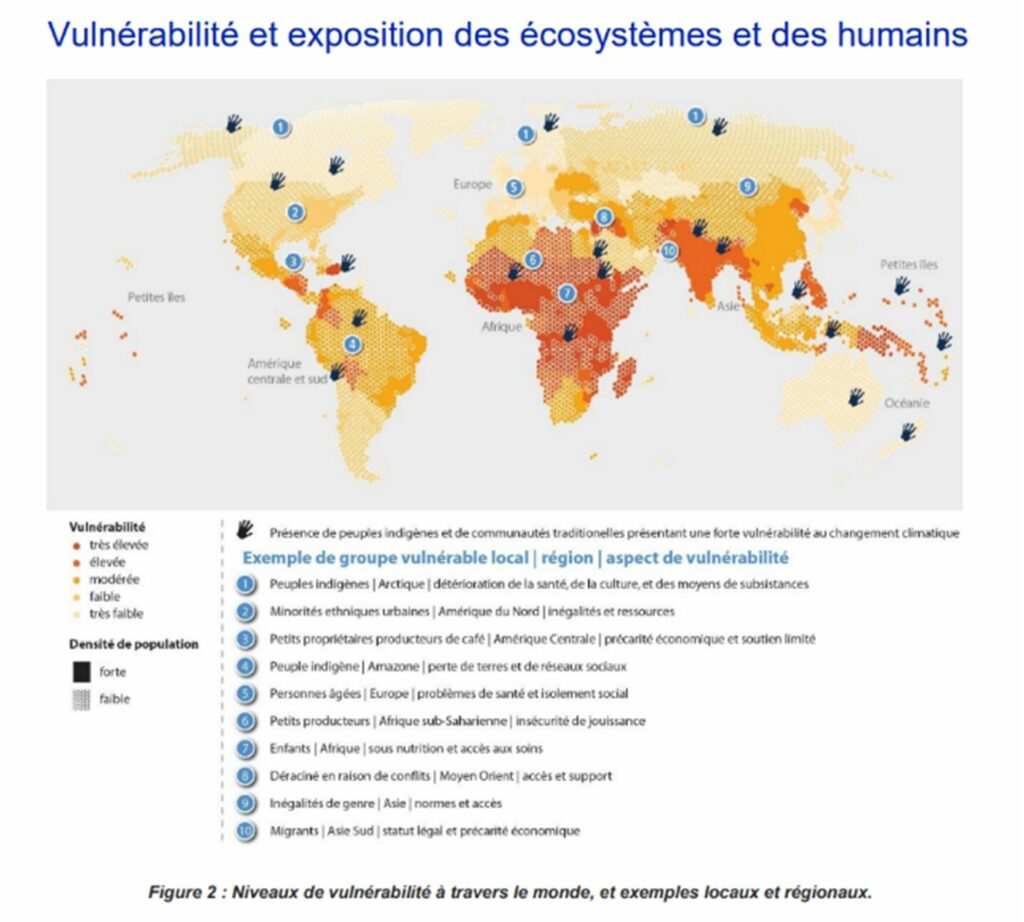

On comprend donc qu’une politique, pour être qualifiée de mesure d’adaptation, se doit d’agir en faveur de la réduction de la vulnérabilité d’un territoire ou d’une population. Pour ce faire, elle doit agir pour limiter l’exposition aux aléas et dommages et réduire la sensibilité des écosystèmes et des sociétés aux contraintes climatiques actuelles. Parallèlement, l’objectif est de renforcer les capacités d’adaptation, par exemple en réduisant les inégalités sociales ou en améliorant les systèmes de gestion des risques. (Magnan, 2013)

Quels critères permettent de dire qu’un projet est mal-adapté ?

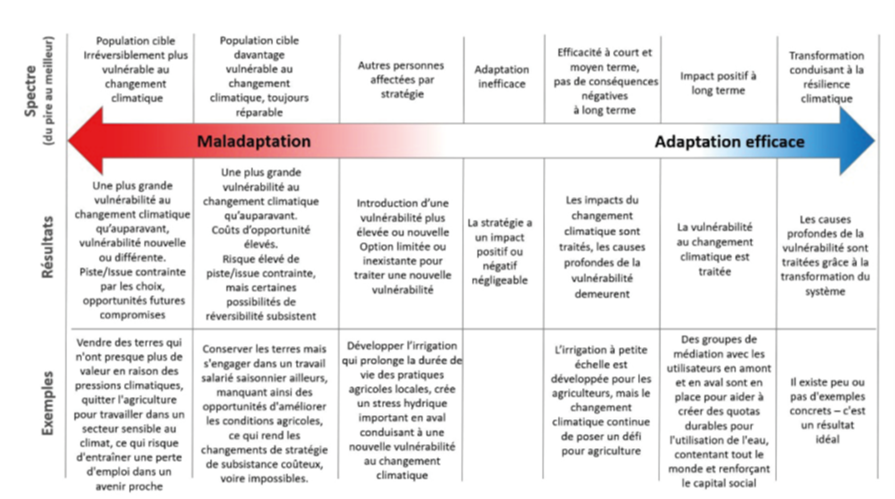

Une action, une politique d’adaptation peut être qualifiée de mal-adaptée lorsqu’elle a pour résultat l’une des situations suivantes (Vincent, 2023) :

- La politique d’adaptation utilise inefficacement les ressources en comparaison à d’autres options d’utilisation. On peut par exemple citer le recours massif à la climatisation au lieu de l’investissement dans l’isolation ;

- L’action d’adaptation déplace les vulnérabilités géographiquement (d’un système à un autre) et temporellement ;

- L’action réduit la marge d’adaptation future (mesures qui limitent la flexibilité éventuelle, par exemple, plantation d’essences d’arbres à rotation longue) ;

- La mesure a été mal calibrée : elle est sous-optimale par rapport à la situation. Par exemple, une digue de protection n’a pas été suffisamment rehaussée.

Par ailleurs, une mesure peut s’avérer mal-adaptée lorsqu’elle :

- Renforce les vulnérabilités déjà existantes, notamment en termes d’inégalités

- Crée de nouvelles sources de vulnérabilités, par l’introduction de risques à moyen et long terme (Jeanneau, 2022).

Pour les décideurs publics, ce sont autant de critères à prendre en compte lors de la mise en place d’une politique pensée comme « adaptative » au dérèglement climatique. Il est alors essentiel que ceux-ci se posent les questions suivantes :

- La mesure d’adaptation a-t-elle pour conséquence un report de vulnérabilité temporel ?

- La mesure conduit-elle à un report de vulnérabilité spatial ?

- L’action peut-elle engendrer un report de vulnérabilité sur d’autres systèmes ou écosystèmes ?

- L’action d’adaptation peut-elle aggraver la situation suite à un manque de prise en compte des incertitudes liées au changement climatique ?

En répondant négativement à l’ensemble de ces questions, les porteurs de projets évitent l’écueil de la maladaptation.

Quels facteurs entraînent une maladaptation ?

Par ailleurs, pour rester alertes face au risque de maladaptation, les acteurs impliqués dans les projets doivent impérativement comprendre les facteurs pouvant y conduire. Plusieurs auteurs d’un article sur Carbon Brief en ont identifié cinq :

- Des approches simplistes de l’adaptation négligeant les inégalités sociales et les vulnérabilités qu’elles engendrent, par exemple en ignorant les disparités entre hommes et femmes face aux risques climatiques, pouvant entraîner des inégalités accrues.

- Une absence d’évaluations à long terme des effets des projets et un manque d’analyses critiques sur leurs répercussions éventuelles sur d’autres domaines ou groupes que ceux directement ciblés.

- Une participation limitée, voire inexistante des groupes marginalisés dans la conception et la mise en œuvre des projets d’adaptation, avec le risque que les personnes influentes monopolisent les financements et que seuls les membres éduqués aient la capacité de manager l’aspect administratif associé.

- Des projets d’adaptation dont les objectifs sont parfois modifiés pour s’aligner sur les critères d' »aide au développement », sans véritable prise en compte des risques climatiques spécifiques.

- La définition du « succès d’un projet d’adaptation », qui peut dépendre des programmes de développement prédominants et des intérêts des groupes les plus puissants ou connectés. Cette vision trop étriquée peut ainsi entraîner un risque d’oubli des groupes les plus marginalisés dans la planification de l’adaptation.

Un exemple de situation de maladaptation : la mise en place de climatiseurs en ville

La mise en place de solutions de climatisation en ville, pensée à l’origine comme une mesure d’adaptation, s’avère finalement être une mesure de maladaptation dans la mesure où elle aggrave la vulnérabilité climatique de plusieurs manières :

- Déplacement de la vulnérabilité spatiale : en rejetant de l’air chaud dans la ville, la climatisation entraîne une augmentation des températures dans les zones environnantes, renforçant l’effet d’îlot de chaleur.

- Déplacement de la vulnérabilité temporelle : l’utilisation de la climatisation émet des GES, aggravant ainsi à long terme les effets du réchauffement climatique. Celle-ci exacerbe d’autant plus la situation de vulnérabilité climatique car les équipements actuels ne sont pas dimensionnés pour faire face à un climat plus sévère prévu d’ici 2050, ce qui signifie que le choix de ces équipements reporte la vulnérabilité dans le temps.

- Ignorance des incertitudes : les décisions de dimensionnement ne tiennent pas compte des incertitudes liées au changement climatique, ce qui pourrait entraîner l’obsolescence prématurée des équipements. Ce choix de mesure omet également l’incertitude liée aux coupures possibles de courant, qui engendreront de graves conséquences sanitaires si la climatisation devient la seule solution pour limiter l’impact des canicules.

Ressources externes

- Éviter la maladaptation au changement climatique | IDDRI

- Adaptation au climat : quatre mauvaises habitudes à perdre (lagazettedescommunes.com)

- « Ne créons pas des infrastructures qu’il faudra demain abandonner » (lagazettedescommunes.com)

- Adaptation au climat : les erreurs à éviter (lagazettedescommunes.com)

- Pour comprendre la maladaptation à travers l’exemple des digues, symboles du problème : Face aux risques d’inondations, la digue, symbole de maladaptation, apporte un « faux sentiment de sécurité » – Novethic

Sources

- Adaptation de la France au changement climatique | Ministères Écologie Énergie Territoires (ecologie.gouv.fr)

- Face au changement climatique, accélérer une adaptation systémique et juste | Le Conseil économique social et environnemental (lecese.fr)

- #52 : Comprendre la maladaptation : définition, exemples, enjeux (nourrituresterrestres.fr)

- Guest post: Why avoiding climate change ‘maladaptation’ is vital – Carbon Brief